Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Caio

Diretor da Canaplan

OpAA86

A evolução do sistema bioenergético: a História

“Não é o mais forte das espécies que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.”

Charles Darwin

Na virada do século XX para o século XXI, havia um desenho de tendências globais que trouxeram um processo acelerado de mudanças muito focadas em três eixos globais claros, mas complexos:

1. Unilateralismo: condição de profunda mudança sobre 80 anos de multilateralismo;

2. Bioeconomia: papel crescente e central no século XXI, e

3. Biotecnologia e Inteligência Artificial.

Esses eixos globais eram como decorrência do amadurecimento das primeiras ações do chamado Clube de Roma, focado nas questões ambientais; no debate geopolítico sobre a globalização e seus efeitos sociais, carregado com a evolução chinesa e o posicionamento norte-americano; a rápida expansão do desenvolvimento tecnológico da biomassa, da integração de culturas, e, de forma impressionante, a inteligência artificial.

Há toda uma evolução do lado dos biocombustíveis, que exprimem o protagonismo do Brasil no tema. A dominância da lenha, por séculos, foi suplantada no século XX pelo carvão mineral, chave da Revolução Industrial, de ganhos extraordinários de produtividade e acompanhado de medidas inéditas nas áreas da saúde e infraestrutura. O carvão mineral seguiu forte, mas passou a perder share de mercado de energia para o petróleo, depois para o gás, e o que se viu foi uma evolução impressionante dos combustíveis líquidos, transportes e a febre dos automóveis.

O êxito dos derivados do petróleo levou a um forte processo de dependência dos países todos com relação ao Oriente Médio, mas com preços muito competitivos e acomodando todos à estratégia dos países produtores de petróleo. Vieram os choques do petróleo (preços) e o mundo entrou em um novo período de impactos energéticos monumentais. O Brasil foi vítima disso nas décadas de 1970 e 1980, com graves impactos em sua balança comercial.Os biocombustíveis, que foram o sonho de Henry Ford na virada do século XIX para o século XX, foram florescer no Brasil.

O etanol nos anos das Grandes Guerras e o biodiesel bem mais a frente, nos anos 1990, são o exemplo competitivo e em larga escala da bioenergia no Brasil. Somente nos anos 1980-1990, os EUA investiram pesadamente no etanol de milho, enquanto se assistiu a alguns ensaios de etanol de cereais e biodiesel, principalmente de canola, via Europa, nesse mesmo período.

Somente no final do século XIX, o bagaço da cana era utilizado nas usinas de açúcar como combustível nas caldeiras a vapor. Apenas na década de 1930 (período do início do IAA – Instituto do Açúcar e do Álcool), o bagaço tornou-se a principal fonte térmica nas usinas, que passavam a ser estimuladas por investimentos no etanol por motivos essenciais:

a) para regular os excedentes de produção de açúcar, pela dificuldade do Brasil de competir no mercado internacional;

b) para permitir a substituição de gasolina, toda importada com as dificuldades de interná-la no Brasil na 2ª Grande Guerra.

Esse desenvolvimento, no entanto, foi acontecendo aos soluços, das idas e vindas dos preços internacionais do petróleo, que, no entanto, faziam sangrar as estruturas da energia verde, também com avanços e recuos pelas dificuldades da volatilidade dos preços de energia e pela falta de políticas sensatas e que considerassem as externalidades negativas da gasolina ou mesmo do diesel.

Quem vive nos dias de hoje não imagina que há 100 anos, na Estação Experimental de Combustíveis e Minérios (futuro Instituto Nacional de Tecnologia), justamente em 1925, um automóvel com motor de combustão interna, adaptado, funcionava com etanol etílico hidratado! Em 1927, coube à Usina Serra Grande, de Alagoas, a primeira experiência no País a produzir em escala o etanol carburante.

Nesse período, companhias francesas como a Fives-Lille, Sucrerie de l’Agle e outras começaram a fornecer equipamentos essenciais (moendas metálicas, caldeiras, evaporadoras, destilarias e plantas de açúcar e álcool) integrados, que ficaram conhecidas como “Usinas Sucreries” e trariam o conceito de processo contínuo e integração térmica. Ao mesmo tempo, a Dedini nacionalizava e tropicalizava toda a engenharia, em Piracicaba-SP. Durante a 2ª Grande Guerra, a Dedini passou a produzir moendas, caldeiras, turbinas, destilarias, etc. adaptadas, assumindo a liderança industrial no Brasil, com parcerias com produtores agrícolas que posteriormente se tornam industriais de açúcar e álcool.

Desde 1930, a intervenção governamental via IAA se fazia através de medidas no planejamento, desde cotas individuais dos produtores, período de safra, fiscalização e órgão de decisão sobre diferenças entre os produtores de cana e os industriais, além de definir preços e exportações.

Mesmo com todo esse esforço, o Brasil não era competitivo no mercado internacional. Foi na década de 1970 que o setor sucroenergético emergiu com investimentos do Estado e dos produtores, face a alguns fatos essenciais:

a) A crise de 1965, com superprodução e preços deprimidos, de US$ 3 a 5 c/lb (centavos por libra-peso), sem demanda e países como Cuba, Filipinas, Índia, Austrália, e outros ampliando suas exportações;

b) Entre 1972 e 1973, a crise se inverteu e o preço do açúcar saltou de US$ 6c/lb (1972) para US$ 60 c/lb em 1974! O IAA criou um Fundo de Exportação com enormes recursos;

c) Esses recursos geraram dois programas cruciais: o Programa de Modernização da Agroindústria Canavieira e o Planalsucar – Programa de P&D nacional em cana-de-açúcar.

d) Em 1975, os preços do açúcar voltaram a despencar (US$ 10 – 12 c/lb) e tornaram o setor produtivo que teria feito os investimentos nos anos anteriores vulneráveis à nova realidade. Foi quando ocorreu o 1º choque do petróleo (1975) que pegou o governo Geisel sem recursos para a importação do petróleo e as usinas com ociosidade industrial: nasceu o Proálcool, misto importante de diversificação já conhecida pelo setor produtivo em larga escala e que ajudaria muito a reduzir a dependência de gasolina, via substituição, em dois momentos:

1) oferta expandida de canavial para a produção de etanol anidro substituindo o MTBE (derivado tóxico do petróleo) como aditivo da gasolina;

2) outro fato é que era preciso maior substituição. Esforços do governo federal ocorreram junto ao CTA (Centro Técnico Aeroespacial), Petrobras, Cenpes, IAA e às Montadoras de Veículos e Universidades para o lançamento do carro movido a álcool (E100), com testes de campo em 1978 e o lançamento do promeiro carro a álcool em julho de 1979 (FIAT 147).

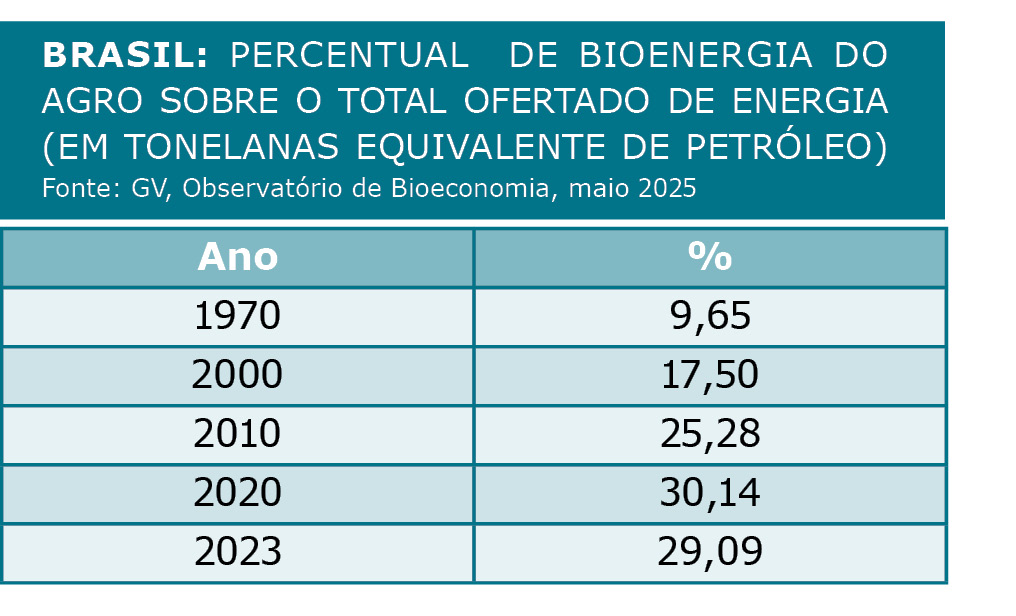

BRASIL: PERCENTUAL DE BIOENERGIA DO AGRO SOBRE O TOTAL OFERTADO DE ENERGIA

(Em toneladas equivalente de petróleo)

(Em toneladas equivalente de petróleo)

Vale mencionar o fato que a agropecuária e as cadeias produtivas somaram 29,1% da energia usada no Brasil (2023); na parcela renovável, 60%. Os outros 40% são hidrelétricas: 24,02%; eólicas: 5,24%; solar: 3,46%; lenha de vegetação natural: 6,98%; biogás de resíduos não agrícolas como o lixo doméstico: 0,22%.

Vale mencionar o fato que a agropecuária e as cadeias produtivas somaram 29,1% da energia usada no Brasil (2023); na parcela renovável, 60%. Os outros 40% são hidrelétricas: 24,02%; eólicas: 5,24%; solar: 3,46%; lenha de vegetação natural: 6,98%; biogás de resíduos não agrícolas como o lixo doméstico: 0,22%.A evolução da bioenergia no Brasil desde o início da década de 1970 passou de 6,5 milhões de TEP (ton equivalente de petróleo) para mais de 91 milhões em 2023. Lenha e carvão vegetal responderam, no início dos anos 1970, por 40% da energia vinda da agropecuária.

O setor do agro mais que triplicou sua participação na matriz energética brasileira desde a década de 1970. De 1988 (Nova Constituição Brasileira) a 2003, houve cinco anos de paralisia para os biocombustíveis, com um novo processo baseado em três eixos:

Biotecnologia:

• Milho (etanol) e resíduos proteicos para alimentação animal

• 2ª geração de etanol (celulose)

• SAF/SMF (aviação, marítimo)

Tecnologias: Inteligência Artificial, produtos (insumos biológicos, irrigação):

• Reduzir os custos de produção

• Aumentar a produtividade agroindustrial

Carbono negativo (emissões sendo reduzidas, com prêmios: CBios)

Essa saga cheia de detalhes e lutas complexas está relatada em livros e despertou o País para a relevância do seu biocombustível. Vale ressaltar que, em termos políticos, a partir de 1985, houve a redemocratização do modelo brasileiro com a eleição de Tancredo Neves como Presidente da República e a Constituição de 1988, que tinha foco também na não intervenção do Estado na economia do País. Alguns anos após, ocorreu o fechamento do IAA.

Com os encerramentos das atividades do IAA e o afastamento das ações diretas da Petrobras, passou-se a desenhar (grupo político-privado) o que seria o novo modelo setorial, em condições de mercado. O setor privado criou o Consecana, onde os preços da cana eram determinados em formulação que considerava os preços do açúcar e do etanol recebidos pelas usinas, captados pelo Cepea-USP (Esalq).

Juntamente com o Consecana, veio toda uma formulação de políticas ao etanol, na forma de valorização das externalidades positivas do etanol (criada a CIDE, imposto com alíquota sobre a gasolina), regras de comercialização que ajustassem o comércio de etanol entre produtores e distribuidores de combustíveis, e outras medidas (governo FHC).

A partir do 1º governo Lula, uma extensão do governo FHC, veio a onda expressiva do Pré-Sal e petróleo em longa escala no Brasil e os governos de Lula (2º) e Dilma (1º e 2º) foram muito negativos aos biocombustíveis.

Nesse período, muitas unidades agroindustriais produtoras de etanol foram fechadas. O auge foram as medidas econômicas heterodoxas do governo Dilma, centradas em questões graves como definir juros baixos em fase inflacionária e o congelamento de preços da gasolina, entre outras medidas, que levaram a grave recessão.

Com o impeachment de Dilma Rousseff, assume o governo o presidente Michel Temer, que rapidamente reverteu aquele processo político-econômico desastroso. Em seguida, veio o período do presidente Jair Bolsonaro, com a crise da pandemia mas mantendo as políticas do momento FHC, com as novas, como o RenovaBio (política nacional dos biocombustíveis, como Lei Federal) e posteriormente seguido por ações no Congresso Nacional em novas leis que abraçaram os pilares essenciais ao futuro dos biocombustíveis.

Entre essas novas leis, a do “Combustível do Futuro” junto com a Mover, Paten e outras, buscou estimular toda uma cadeia produtiva, seja da cana-de-açúcar, do milho e dos óleos vegetais, passando pelas montadoras de veículos e os mandatos de biocombustíveis na aviação e no setor marítimo, assim como biogás e biometano (focado na substituição do diesel).

Esta nova fase setorial vem acontecendo em um momento de intensas mudanças geopolíticas, de grave e crescente déficit fiscal no Brasil, pressão de custos e de fundamentais ações até então não trabalhadas (exceto a tributária) nas reformas administrativas políticas e, novamente, a previdenciária.

As principais expectativas ao agro brasileiro estão centradas nas prioritárias agendas da segurança alimentar e da transição energética, em meio às mudanças climáticas.

Os veículos flexíveis vão evoluindo aos híbridos, sob forte pressão dos veículos elétricos, em uma série de análises técnico-econômicas que indicam índices muito melhores dos veículos flexíveis e híbridos em termos de emissões do que os elétricos!

As tecnologias da IA, avassaladoras, requerem um volume assustadoramente maior de energia (data centers), o que faz a lógica da transição energética se tornar “adição energética”. Nisso, os biocombustíveis terão enormes oportunidades, e o Brasil literalmente está anos à frente dos outros países: tem uma matriz energética com 50% de energia renovável e uma matriz elétrica com quase 90% de energia renovável. Os 50 anos de Proálcool são uma demonstração de resiliência, de capacidade e de base para o saldo positivo que se verá para os anos vindouros. Para isso, aumentar a competitividade do etanol será crucial.