Raffaella Rossetto e Marcos Guimarães de Andrade Landell

Diretora do Nucleo de Jau e Diretor Geral do Instituto Agronômico de Campinas, respectivamente

OpAA86

A evolução do sistema bioenergético: a Agricultura

A cana-de-açúcar de 50 anos atrás: aspecto e cultivares:

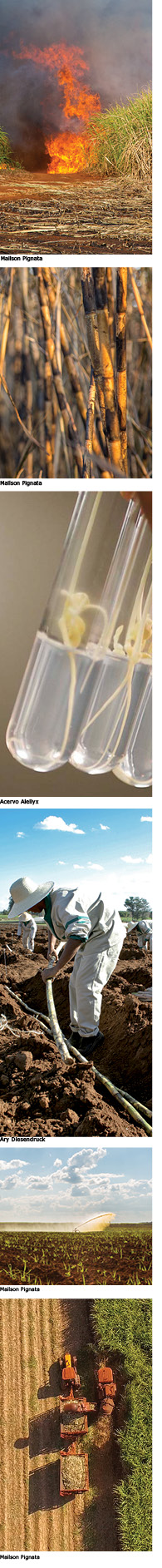

Há cerca de cinquenta anos, nas décadas de 70 e 80, o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil era caracterizado por sistemas de produção de baixa tecnificação, forte dependência de mão de obra e práticas agrícolas rudimentares. Os produtos da cana resumiam-se a açúcar, etanol e cachaça. O bagaço servia para alimentação animal e para queima nas caldeiras produzindo energia para mover a indústria. A queima era uma prática essencial para facilitar a colheita, que era toda realizada manualmente.

Há cerca de cinquenta anos, nas décadas de 70 e 80, o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil era caracterizado por sistemas de produção de baixa tecnificação, forte dependência de mão de obra e práticas agrícolas rudimentares. Os produtos da cana resumiam-se a açúcar, etanol e cachaça. O bagaço servia para alimentação animal e para queima nas caldeiras produzindo energia para mover a indústria. A queima era uma prática essencial para facilitar a colheita, que era toda realizada manualmente.

A cana era plantada predominantemente de forma manual, com uso limitado de insumos e sem grande preocupação com manejo de solo, conservação ambiental ou sustentabilidade. As cultivares utilizadas, muitas vezes importadas e pouco adaptas às condições locais, apresentavam baixo potencial produtivo, pouca resistência a pragas e doenças e curta longevidade dos canaviais — geralmente entre 3 e 4 cortes. Misturas de cultivares no talhão eram comuns. A longevidade do canavial raramente passava de 4 cortes úteis. Havia pouca preocupação com a qualidade das mudas a serem plantadas.

As cultivares de cana do passado refletiam o melhoramento genético da época. A cana era mais alta, mais fibrosa e menos uniforme do que as cultivares atuais. Folhas largas e dispostas de forma mais aberta aumentavam a interceptação de luz, mas também o risco de acamamento das plantas.

O sistema radicular era menos profundo, com menor eficiência de absorção de água e nutrientes. As canas tinham colmos mais longos e grossos, e o número de perfilhos por metro era significativamente menor. A taxa de brotação era irregular, e o fechamento do canavial demorava mais, resultando em maior competição com plantas daninhas.

A princípio, na década de 70, as cultivares tinham menor teor de sacarose em comparação com as atuais. A implantação do sistema de pagamento por teor de sacarose (PCTS) modificou radicalmente o interesse do canavicultor, que passou a buscar cultivares com elevados teor de sacarose a partir de 1983. Essa nova demanda obrigou os programas de melhoramento genético do Brasil a modificarem as suas estratégias e metas.

Além dessa característica (maior teor de sacarose), a ampliação da canavicultura para ambientes edafoclimáticos mais restritivos obrigou os melhoristas de cana-de-açúcar a contemplarem com maior valor a tolerância e resiliência de novos varietais a regiões com maior déficit hídrico e solos com maior limite em potencial produtivo. Isso se deu, pois a opção que se fez em condições brasileiras foi por uma canavicultura de “sequeiro”, tornando mais importante a rusticidade dos novos cultivares que seriam gerados.

No Estado de São Paulo, havia a utilização, em 1982, de um grande percentual de variedades brasileiras (CBs e IACs) e uma única variedade estrangeira, a NA56-79, que ocupava 43,7% das áreas cultivadas. As cinco mais cultivadas eram, segundo Nunes Jr. (1987): NA56-79 (43,7%), CB41-76 (13,2%), IAC52-150 (9,2%), IAC48-65 (3,7%) e CB47-355 (3,5%).

Essas cultivares foram importantes para o início do Proálcool, a partir de 1975, mas apresentavam limitações de produtividade e restrita adaptação às novas condições onde a cana-de-açúcar passou a ser cultivada.

O Próalcool - Programa Nacional do Álcool foi um divisor de águas, iniciando uma nova fase de modernização do setor sucroenergético. O incentivo à produção de etanol impulsionou investimentos em pesquisa e tecnologia agrícola. Nesse período, surgiram novos programas de melhoramento que se juntaram ao programa desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), como o Programa da Ridesa e o do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), que introduziram ganhos significativos de produtividade, manejo e sanidade vegetal.

O que mudou desde então:

A cana dos dias de hoje atende à economia circular. Além de açúcar, etanol e energia, temos uma cadeia de produtos com base na cana-de-açúcar e em seus resíduos, a exemplo do etanol 2G, do biogás da biodigestão da vinhaça e da torta de filtro gerando mais energia, do plástico biodegradável e dos futuros diesel da cana, hidrogênio e tantos outros produtos. As usinas tornaram-se biorefinarias, cujas diretrizes passaram a visar não apenas o aumento da produtividade, mas a maximização da sustentabilidade e a redução das emissões de carbono, dois conceitos que sequer existiam há 50 anos.

As usinas passaram a ser verdadeiras empresas, com visão empresarial (não mais uma propriedade famíliar) e, portanto, com compromissos com os pilares de ESG – Ambiental, Social e de Governança – e várias são signatárias do Pacto Global da Organização das Nações Unidas com contribuições para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Várias usinas têm o compromisso de reduzir emissões e de ser Net Zero até 2035 com o objetivo de contribuir com a matriz energética mais limpa e verde, renovável, do Brasil e do mundo. Muita coisa mudou.

O manejo da cana-de-açúcar:

Há 50 anos, a cana tinha um manejo muito diferente dos dias atuais. O plantio era manual, as mudas eram produzidas na própria usina e se resumiam a toletes de cana comercial com 3 ou 4 gemas. A conservação do solo seguia técnicas tradicionais, quando seguia. Praticamente não se reconhecia a importância da rotação com adubos verdes. O preparo do solo seguia as operações tradicionais com aração profunda, arado de disco e aiveca e uso de grade.

Como não existia GPS, o espaçamento era feito através de uma barra acoplada na frente do trator, com uma corrente pendurada que copiava o sulco ao lado do trator. O espaçamento era geralmente de 1 a 1,4m. Solos arenosos tinham espaçamento de 1m para facilitar o fechamento da linha e economizar em herbicidas.

Havia poucos produtos para controle de plantas daninhas, pragas e doenças. O controle biológico despertava grande interesse, e o IAC, a Esalq-USP e o Planalsucar já estudavam o uso de parasitoides como Cotesia flavipes (introduzido oficialmente em 1974–75).

A correção do solo era basicamente feita apenas com calcário. A adubação contava com apenas dois formulados NPK, um para cana planta, cerca de 500 kg de 5-20-20 ou pequenas variações dessa fórmula, e para a cana soca, cerca de 500kg de 20-5-20.

Sofisticações para a época buscavam algumas variações desses formulados, principalmente para as áreas onde se aplicavam resíduos. Não se utilizavam micronutrientes na região Centro-Sul. Os resíduos eram considerados indesejáveis, praticamente uma “penalidade” do processo produtivo, algo com o qual se precisava conviver. Áreas de sacrifício, comuns nos anos 1960, já começavam a ser substituídas pela aspersão da vinhaça nas soqueiras, porém não se tinha grande conhecimento sobre os efeitos da vinhaça no solo e sobre o uso de doses seguras para cada tipo de solo. Nos anos 1980, a vinhaça passou a ser recomendada pelo seu teor de K. A colheita era manual e, portanto, não existiam grandes problemas de compactação do solo.

O que mudou desde então no manejo da cana-de-açúcar:

Há 30 anos, com o advento do manejo da cana-crua (cana colhida mecanicamente sem a necessidade do uso do fogo para a redução da palha residual nas áreas de colheita), mudanças substanciais ocorreram em praticamente todas as práticas fitotécnicas da canavicultura.

A presença da palha mudou radicalmente o “pacote fitotécnico” dos nossos canaviais. No caso das variedades, o hábito ereto e com uniformidade de altura de colmos ganhou grande valor para os produtores, pois reduz significativamente as impurezas vegetal e mineral da matéria-prima colhida, favorecendo a qualidade industrial. Outra característica de grande valor passou a ser a população de colmos por hectare, pois essa característica está associada à produtividade agrícola e à longevidade dos canaviais.

A área de planejamento agrícola foi instituída na usina. O uso de drones, GPS e SIG (sistemas de informação geográfica) para mapear o terreno, curvas de nível, tipo de solo e drenagem passou a ser essencial. A sistematização dos talhões ficou mais sofisticada, avançando também para a área de conservação do solo, introduzindo novas práticas para deixar os talhões longos e lineares, sem comprometer a conservação do solo. Sistemas de terraços passantes e escoamento difuso foram sendo implementados.

O plantio da cana-de-açúcar ganhou sistemas mais modernos, introduzindo mudas pré-brotadas (MPB). Este método foi desenvolvido pelo IAC (Instituto Agronômico de Campinas) e hoje amplamente adotado.

Os resíduos passaram a ter maior importância na reciclagem de nutrientes e economia de fertilizantes. Hoje, mais da metade das áreas de aplicação de vinhaça já é feita com a aplicação da vinhaça na linha da cana e não mais por aspersão. Este fato permite que a vinhaça carregue outros nutrientes, como micronutrientes, ou seja enriquecida com N, P, Ca e Mg, promovendo uma adubação completa para a cana-de-açúcar. Permite também que ocorra uma customização da adubação para cada talhão. Assim, a usina que tinha 2 ou 3 variações na adubação nos anos 70 passa a ter inúmeras variações, customizadas para cada talhão.

A irrigação, que era uma prática que nem se cogitava, passou, com as mudanças climáticas, a ser uma prática muito desejada pelas usinas.

A colheita é feita mecanicamente. Atualmente, as colhedoras de duas linhas pretendem deixar a operação mais econômica. As práticas da agricultura de precisão permitem melhor monitoramento das operações. Assim, o mapeamento de produtividade por GPS, o sensoriamento remoto para estimar biomassa e estresse hídrico e as leituras da condutividade elétrica do solo são exemplos de tecnologias adicionadas ao sistema e que acrescentam pontos positivos na busca pela maior produtividade com sustentabilidade.

Quando todas as boas práticas são realizadas, o canavial tem maior longevidade. O ciclo médio aumentou para 5 a 6 cortes, contra 3 ou 4 nos anos 70. A prática da rotação com soja, amendoim ou adubos verdes é muito importante para proteger o solo no verão chuvoso e/ou acrescentar e reciclar nutrientes, melhorar a estrutura do solo e ajudar no controle de pragas e doenças, além de garantir renda extra no caso de soja e amendoim.

O uso de bioinsumos, enzimas, hormônios ou produtos ou fungos e bactérias com muitas funções como promotores de crescimento, fixadores de N, solubilizadores de P e K, a exemplo de Azospirillum, Bacillus, Trichoderma, apresenta novas oportunidades para a cana regenerativa, que pretende ser menos agressiva ao meio ambiente.